名称由来

清末,除上海县城东门黄浦江岸外的大部分江岸是一片自然滩地。退潮时,江水聚滞在河床中心,露出一大片滩地。涨潮时,江水又没过河滩。黄浦江是上海的主要河道,由于江宽水急,逆水而行的船就须拉纤行走。几百年来,纤夫的足迹就在黄浦江滩踩出一条曲折多弯的小道,人们称之“纤道”,这纤道就是外滩最早的路了。纤道的西边为农田,阡陌沟渠之间散布着星星点点的茅舍。

在上海的地名习惯用词中,一般把河流的上游叫作“里”,河流的下游叫作“外”,进入上海旧县城附近以前有条小支流叫上海浦(现已消失),上海人就以上海浦这一小河的出口为界,其上游的黄浦江河滩叫作“里黄浦滩”,简称“里滩”,其下游的黄浦江河滩叫作“外黄浦滩”,简称“外滩”。

建设沿革

清道光二十三年(1843年),英帝国在上海开辟租界前,首先划定外滩一带江面为其船只的“下锚地段”。

清道光二十五年(1845年)11月29日,通过《上海土地章程》把外滩以西的830亩土地划为英租界。此后,殖民当局便在李家庄(又名李家场,今圆明园路西南、北京东路近外滩的一段)建造英国领事馆(今外滩33号中国旅行社上海分社所在地)。不久,英国领事馆的南边沿黄浦江一线,陆续出现沙逊洋行、仁记洋行、宝成洋行、旗昌洋行、天长洋行等洋行。

清道光二十八年(1848年),临黄浦江的纤道被改造成18米宽的马路,并在马路东侧建造码头、堆栈、本行和船厂。

清道光二十九年(1849年),法国殖民者也抢占外滩建立了法租界。

清咸丰四年(1854年)-民国三十年(1941年)间,外滩出现十余家外资银行和中资银行,成为上海的金融中心,有“东方华尔街”之称。

清同治十二年(1873年),位于外滩源的英国领事馆建成,成为上海最早的领事馆建筑,也是外滩建筑群第一界面中保存年代最久的近代建筑。

清光绪二十三年(1897年)5月, 中国第一家商办银行在外滩成立,成为中华民族现代金融史第一家。

清光绪三十一年(1905年)10月,中国第一家国家银行——户部银行在外滩设立分行。

清光绪三十四年(1908年)5月,交通银行在外滩设立上海分行。

民国二十五年(1936年),上海的华资银行和钱庄共有131家,几乎全部集中在外滩地区。 [3]

民国二十六年(1937年),中国银行大楼建成,该楼是外滩建筑中唯一一幢由中国人自己设计和建造的大楼。

民国三十年(1941年)日军占领租界之前,外滩一直被英租界和法租界占据,并分别被叫作“英租界外滩”和“法兰西外滩”。公共租界的工部局和法租界的公董局分别为它们的最高市政组织和领导机构。

民国三十四年(1945年),抗日战争取得胜利,中国收回租界管理权,外滩所在的道路被命名为中山东一路。

民国三十七年(1948年)10月,交通银行大楼建成,外滩天际线及外滩建筑群的整体格局基本形成。

民国三十八年(1949年)5月,上海解放,上海市军事管制委员会受命全面接管民国资本银行。新生的中国人民银行华东分行等国资银行集聚外滩。

1979年,中国推行改革开放,上海新建的各类金融机构和金融要素市场如中国外汇交易中心、上海黄金交易所、上海清算所等都首先落户于外滩;众多外资银行回归外滩;上海市政府让出大厦,开设浦发银行。

2007年4月,上海市政府批准实施面向世博的新一轮外滩交通综合改造工程。7月,外滩开始综合大改造。

2009年3月,上海国际金融中心建设被中央批准后,“外滩金融聚集带”确立,大体范围是沿外滩,北起苏州河,南至世博园区,整个范围面积2.6平方公里。

2010年3月28日,世博会开幕前夕,外滩全面完成改造工程。

外滩(中山东一路)处于北纬31°24′,东经121°49′,位于上海市中部、黄浦区东部,东面与陆家嘴隔黄浦江相望,西距上海人民广场2公里,北临苏州河河口。外滩从北向南依次贯穿9条马路:南苏州河路、北京东路、滇池路、南京东路、九江路、汉口路、福州路、广东路、延安东路,全长1.5公里。

外滩四季分明,温和湿润,雨量充沛,无霜期长,属亚热带季风气候。外滩春秋较短,冬夏较长,全年60%以上的雨量集中在5月至9月的汛期。

自19世纪40年代,租界被英法等国抢占后,外滩便成为了一个主权区,西方列强以他们的方式经营、管理、建设租界,当商行、金融企业在外滩占有一席之地后,即大兴土木,营建公司大楼,而外滩的建筑大多也经过三次或三次以上的重建。

20世纪,由于建筑技术的发展和经济实力的增长,外滩出现了多层和高层建筑,式样五花八门,诸如英国古典式、英国新古典式、英国文艺复兴式亚细亚大楼(原上海冶金设计院)、上海总会(今东风饭店)、浦发银行大楼(原汇丰银行大楼)、恰和大楼(今外贸局大楼)等,还有法国古典式、法国大住宅式、哥特式、巴洛克式、近代西方式、东印度式、折中主义式、中西掺合式等,呈现世界各国建筑共存的局面。因而,北起苏州河外白渡桥,南至中山东一路金陵东路的这一片建筑群,被誉为“万国建筑博览”。这些古典主义与现代主义并存的建筑,已成为了上海的象征。

风格

外滩段的街廓建筑讲究个性,构成了拼贴的场景效果。新古典主义墙面和巴洛克山花墙,有英国式的、意大利式的、法国式的、西班牙式等等。譬如,当初惠罗公司的新折衷主义风格,汇司公司和礼记洋行的新巴洛克清水红砖墙及扁平连续券,汇中饭店相间的红砖白墙和印度式侧向柱廊,沙逊大厦的美国装饰艺术造型和绿色穹隆顶等,都凸显建筑个性。

路面

路面是街廓的重要组成。百年来,外滩段的路面经历了从沙土到煤渣,从铁力木砖到沥青,从“洋灰”(混凝土)到石材地砖的演替。道路线型从折线变得弯曲,街廓天际线由平坦渐趋起伏,从四坡屋顶为主,到带有局部山花和穹窿的平顶渐多。建筑与街道的高宽比也不断发生着变化,对应外滩滨水的三期界面来看,南京路的宽度从一开始的6米扩展到后来的12米左右,临街建筑从二层为主上升到六层以上。街道空间的高宽比也从开始平均的1∶1到后来2∶1,最后甚至局部可达3∶1以上。早在清咸丰六年(1856年),租界当局已对建筑物退后道路边界(相当于道路红线)作了严格规定,但是临街建筑从来就不是整齐划一的。

装饰

除了建筑和路面,街廓还需要其他的装点要素。路灯、招牌、幌子、商标、广告等商业“行头”,甚至还有反映时尚的行人服饰、姿态特征,这些要素共同组成了街廓的场景。外滩段受西洋街景规则约束,“行头”一般在檐下门楣处,挑出墙面的距离受限。路灯以新艺术运动的铁花装饰为主。而其他路段则多用中式装点,商号横幅可以跨街,招牌、幌子允许远挑。

外滩共有33座建筑, 一部分仍为一些单位机构征用,比如民国十六年(1927年)建成的外滩13号海关大楼,仍然是上海海关的驻地;外滩14号交通银行大楼,是外滩最年轻的一座建筑,民国三十七年(1948年)建成,中华人民共和国成立后一直由上海总工会使用。另外一些则为各国银行和保险公司的总部以及高级宾馆,比如外滩1号亚细亚大楼,建于1913年;日清大楼,又名海运大楼,民国十四年(1925年)建成,原是日清洋行的建筑;汇丰银行大楼,又名市府大楼,民国十四年(1925年)建造;英国总会,一层楼酒吧间的110.7英尺的酒吧柜号称东方最长,如今则是东风饭店;外滩19号汇中饭店大楼,今天为和平饭店;外滩22号沙逊大厦,民国十八年(1929年)建成,是外滩上最高的建筑,今天也属于和平饭店。3号、6号、18号被整修开发为高档消闲购物娱乐场所,为上海奢侈消费的坐标。

1号:现为中国太平洋保险公司总部所在地,原名亚细亚大楼,建于民国二年(1913年),是英商亚细亚火油公司在上海成立的办事处。史称“外滩第一高楼”,底段与上段都是巴洛克式造型,中段为现代主义建筑风格,是上海高层建筑中最年长的建筑。

2号:现为东风饭店,曾是上海最豪华的俱乐部——上海总会。有“东洋伦敦”之称,设计上仿效英国古典主义,也参照日本帝国大厦。三角形电梯是西门子公司制造,已有90余年的历史。有一条110多英尺的吧台。

3号:现名有利大楼,原名联合大楼,属于美国有利银行所有,现为新加坡佳通投资有限公司所在地。民国五年(1916年)建成,是上海第一幢钢结构大楼,钢材来自德国。该楼继承了文艺复兴时期均衡对称的建筑风格,但装饰上又多采用巴洛克风格的漩涡型图案。

5号:现属华夏银行,原为日本日清公司大楼,是日本近代西洋建筑与古典建筑风格相结合的产物,外立面采用花岗石,建于民国十年(1921年)。

6号:现属香港侨福国际企业有限公司,原为中国通商银行大楼,清光绪二十三年(1897年)竣工,是外滩现存最老的建筑之一。该楼外墙采用花岗石贴面,拥有一排英国哥特式建筑风格的尖角,是19世纪末20世纪初外滩的典型建筑。

7号:现为泰王国驻上海总领事馆和泰国盘谷银行上海分行所在地,原为大北电报公司大楼,清光绪三十三年(1907年)建成。

9号:轮船招商总局大楼,建于清光绪二十七年(1901年),盛宣怀投资白银220万两。

10—12号:现为浦东发展银行所在地,原为香港上海汇丰银行上海分行所在地,建于民国十二年(1923年)。三扇青铜大门和两旁的铜狮子,由英国专门铸造,据说铸成后立刻将铜模毁掉,狮子成为绝版珍品。底层中部突出一个八角形门厅,由此进入宽敞的营业大厅。门厅的顶部有8幅彩色马赛克镶拼成的壁画,分别描绘了20世纪初上海、香港、伦敦、巴黎、纽约、东京、曼谷、加尔各答等8大城市的建筑风貌。画旁有文字“四海之内皆兄弟”。解放后上海市政府曾在此办公。此楼耗资800万两白银,被誉为“从苏伊士运河到白令海峡最考究的建筑”。

13号:现为海关大厦,是汇丰银行大楼的姊妹楼,建于民国十六年(1927年),仿造英国议会大厦的大钟(大本钟)制造,由英国乔伊斯公司造好后到上海组装,此楼楼外立面的大钟为亚洲第一大钟,世界最著名的大钟之一(全球现存唯有的三座威斯敏斯特大钟之一,另两座是英国议会大本钟和俄罗斯红场斯巴斯克大钟),原来每逢整点奏威斯敏斯特报时曲,于文革时改为东方红。 [10]

14号:现为上海市总工会,由鸿达洋行设计,民国三十七年(1948年)陶馥记营造厂承建,是上海解放前外滩建筑群中最后建成的一幢楼。

15号:现为中国外汇交易中心,原为华俄道胜银行大楼,清光绪二十八年(1902年)竣工。

16号:现属招商银行,原为台湾银行大楼。台湾银行原为日商银行,是台湾沦为日本殖民地之后,日本在台北开设的,清宣统三年(1911年)又在上海设立分行。抗战胜利后,国民党政府将台湾银行划归中国农业银行上海分行所有。

17号:现为友邦保险大楼,原为《字林西报》大楼,是上海第一幢高层建筑。《字林西报》创刊于清道光三十年(1850年),是英国人办的一张英文日报,也是在上海开设最大的新闻出版机构。《字林西报》起初只是一份4页的英文周报,刊登商贾行情、船期航班等交通信息,后因时常刊登英租界当局的文告、新闻公报,被称为租界工部局的喉舌。1951年停刊。大楼室内有白色大理石地坪、黑色大理石墙面和金色马赛克穹庐顶。

18号:建于民国十二年(1923年),是一栋有着84年历史的市级经典保护建筑,位于外滩南京东路口,原名麦加利银行的外滩十八号楼,曾是英国渣打银行驻中国的总部。自1955年渣打银行迁址以来,历经多家单位使用。2004年11月20日修复后的外滩十八号楼进门四根古希腊式的大理石柱是原装,来自200年前意大利的Tuscani教堂。两盏量身定做的三米高红色玻璃吊灯,全部由空心玻璃管组装而成,每盏灯由一百八十五个零件拼装起来。大堂的二24K金砖马塞克壁画是全手工制作,其被打造成为国际知名时装、珠宝、名表、美食、娱乐、艺术中心。

19、20号:现为和平饭店,分为南楼和北楼,南楼原为汇中饭店大楼,北楼原为华懋饭店大楼。汇中饭店是上海现存最古老饭店之一,清咸丰四年(1854年)建造,是上海最豪华的旅馆。清光绪三十二年(1906年)翻新,翻新时,旧中国第一次在建筑物内安装电梯,1965年改为和平饭店南楼;华懋饭店由地产大亨沙逊投资,又名沙逊大厦,被誉为“远东第一楼”,1956年改为和平饭店北楼。

23号:现属中国银行,具有中国民族特色的建筑。

24号:现属中国工商银行,为老沙逊洋行行址。

26号:现为中国农业银行上海分行所在地,原为扬子保险公司大楼。

27号:现为外贸总公司大楼,原属英商怡和洋行。怡和洋行,清道光十二年(1832年)创办于广州,是英国最早进入中国的贸易商行。

29号:现属光大银行,原为东方汇理银行大楼。

(注:门牌号均为中山东一路门牌号)

作者 | 廖信忠

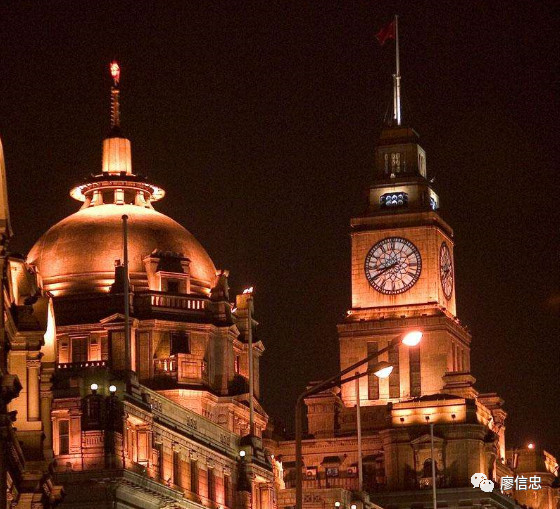

为二十世纪上半叶上海定调的,不是滨江公园的爵士音乐会、江面雾霭中的汽笛与街市中的喧闹,而是海关大楼传来的钟声......

—— 叶文心女士《上海繁华》

加州大学柏克莱分校东亚所所长叶文心女士,在《上海繁华》书里,为这口钟定下了历史基调。

▼ 我每次望这几栋楼,都会想到《长恨歌》里程先生从上面跳下来

外滩一如既往热闹,就跟全国各大知名景点一样,永远都是人人人人人,人多得让你麻木,大多数时候你都跟着人潮在流动,缓慢延着南京东路前行,只有在海关钟楼传来钟响时,才提醒你是在上海外滩。

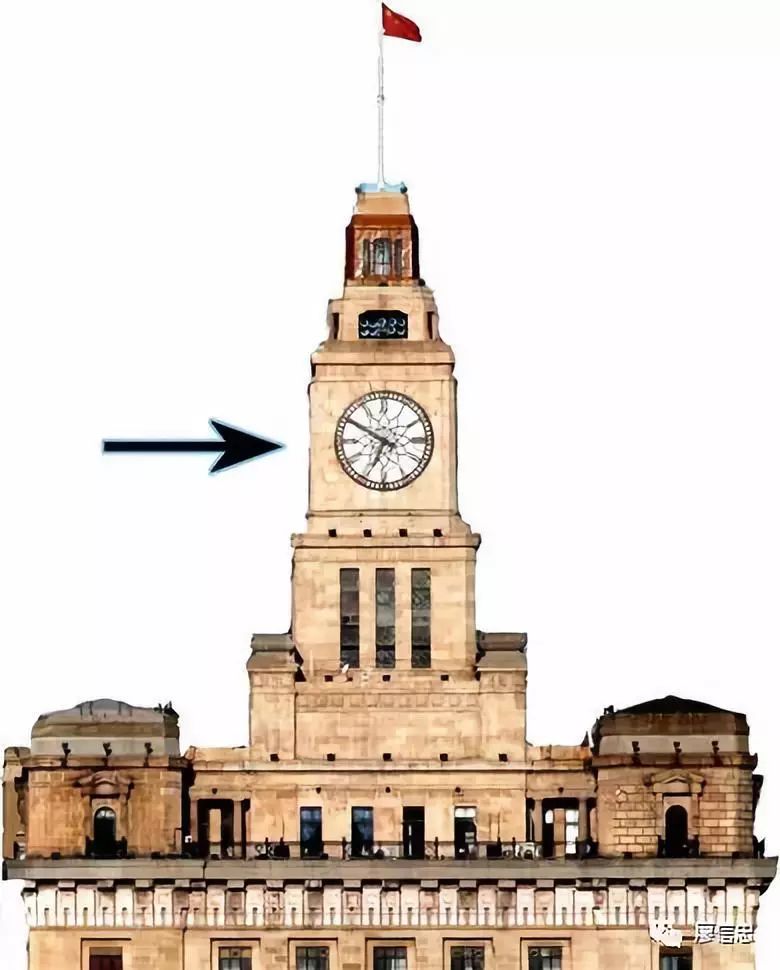

海关大楼是外滩最高的标志性建筑,钟声是上海的城市符号,每回到外滩总只能抬头仰望,即使你站在外滩X号或某高级酒店的平台,还是只能仰望;就是”仰望”这个动作,谁能想到,在永远人潮拥挤的外滩,有个孤独而神秘,如至圣所般庄严肃穆的空间,上海这座城市气质的起点,就在这座高耸的钟楼中。

几年前我有机会一窥这神秘的地方。

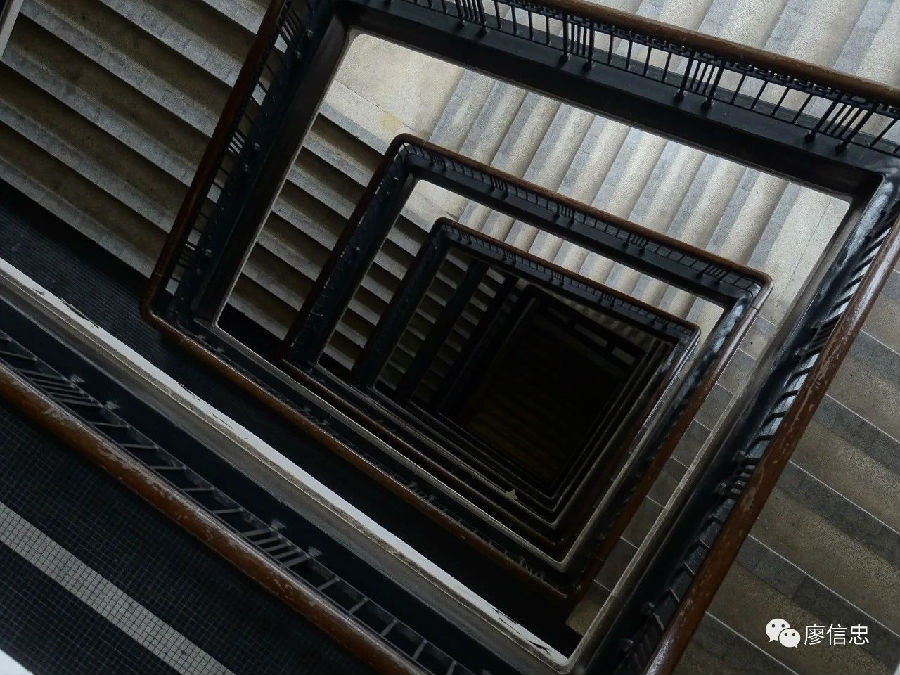

那天,我依约来到海关大楼九楼,其实海关大楼的电梯也只有到九楼,再往上走只能靠楼梯,廊道间厚重结实,跟90年前建好当初没什么两样,事实上,大楼里除了关务各部门办事处,后面小楼还有一般居民居住。

扶梯把手,瓷砖,铁窗,门板以及各种螺丝铁器都还是九十年前始建时的零件,大多从英国进口,在一些金属零件上还能见到原文商标。

▼ 从九楼窗户看出去,刚重修好的隔壁中国银行大楼。

▼ 从九楼平台往下探,着实让人晕眩有往下跳的冲动......

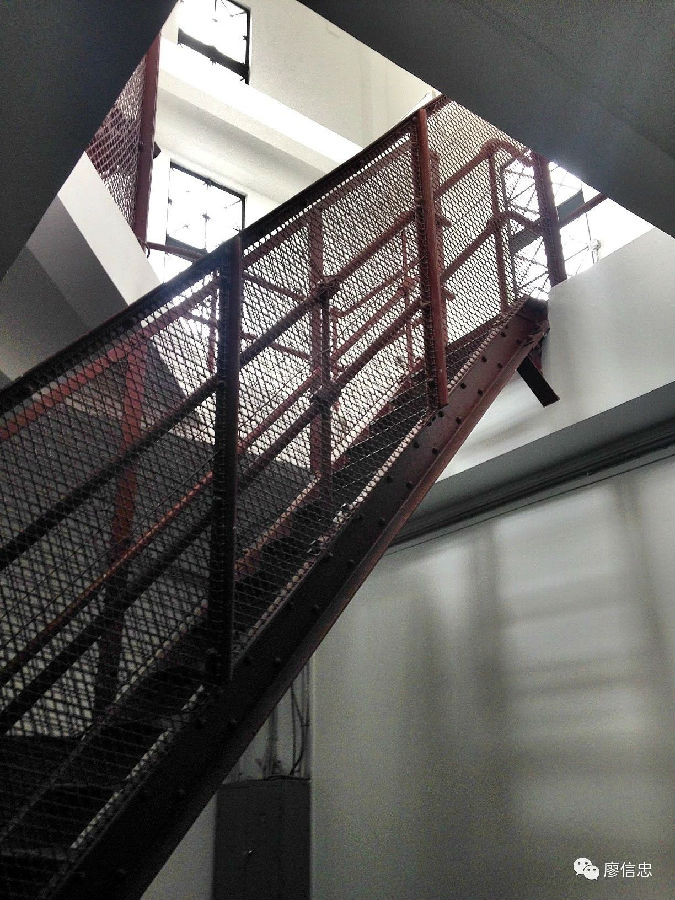

从九楼要上钟楼,要从科室走廊末端一个不起眼的小楼梯走上去,就像一个密室,门没打开会以为是仓库,打开后才发现是条楼梯。

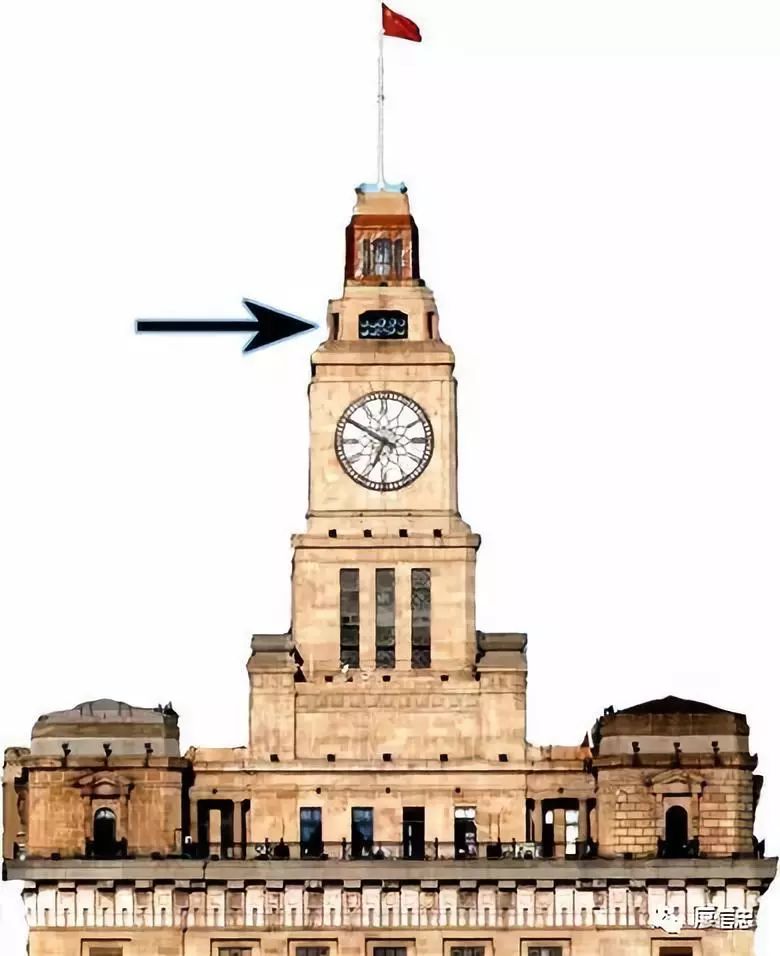

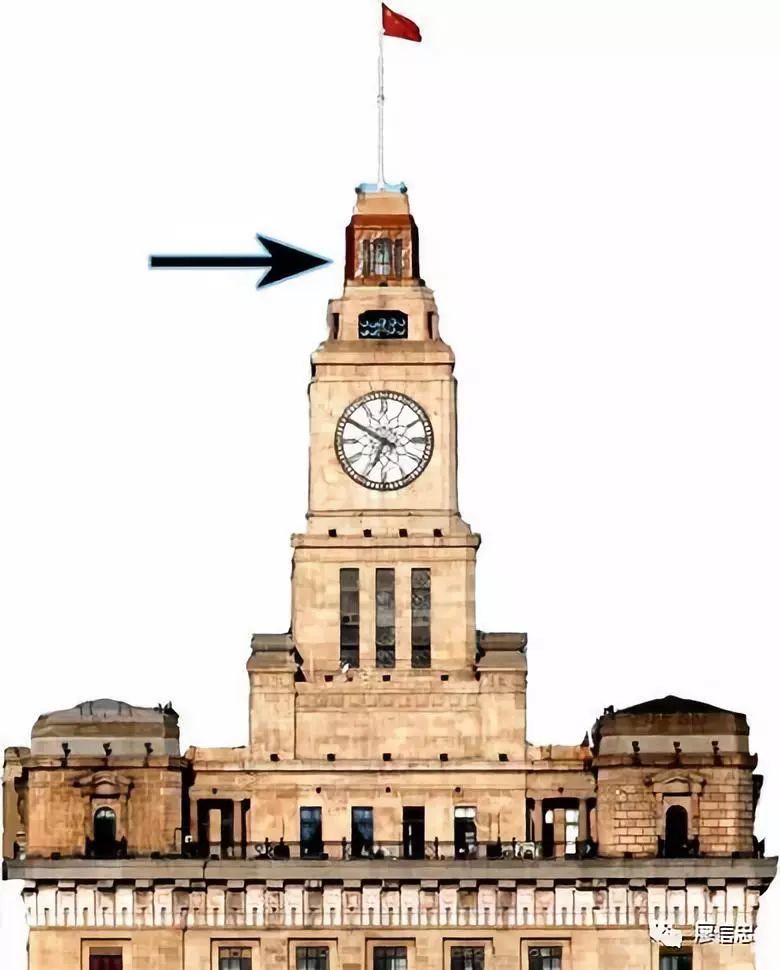

▼ 大慨在下图箭头的位置

仰头一望,三个钟坠发条垂掉着,下面有一沙盒,是为了如果悬掉发条的钢丝断裂,砸下来时还能起缓冲作用,否则最重的发条重达一吨,加速度有可能直接砸穿地板,索性90年来从没发生过这种事,海关大钟也从没故障过。

▼ 再往上一层,要继续延着这楼梯往上走,从这到最顶还有约10层的高度。

换句话说,海关大楼的主体建筑共10层楼,海关大楼总高79.2米,主楼36.2米,钟楼部份43米,如果你只是站在楼底下仰望,看不出钟楼比主楼还高。

这一层平台算是钟楼内部最大的空间,摆了许多有关钟楼的相关资料及历史照片。

▼ 大慨在下图箭头的位置

讲解的是守钟人魏老师,现在58岁了,他从24岁开始入职海关,32岁开始担任守钟人,是目前海关大钟唯一的守护者,每天都要上楼视察机械做保养;就跟许多老派上海人一样,魏老师头发梳得一丝不茍,讲话温文儒雅。

▼ 守钟人魏老师

守钟人看似每天可以爬上外滩最高点欣赏风景,潇洒浪漫,其实相当无聊,责任却非常重大,因为無可替代;魏老师过去25年基本没放过长假离开过上海,是外滩门面的幕后功臣。当每年除夕,大批人潮聚集在外滩等着倒数过新年时,绝不会有人想到,在这高耸钟楼中,有一个人守在这,确保万无一失敲出新年第一响。

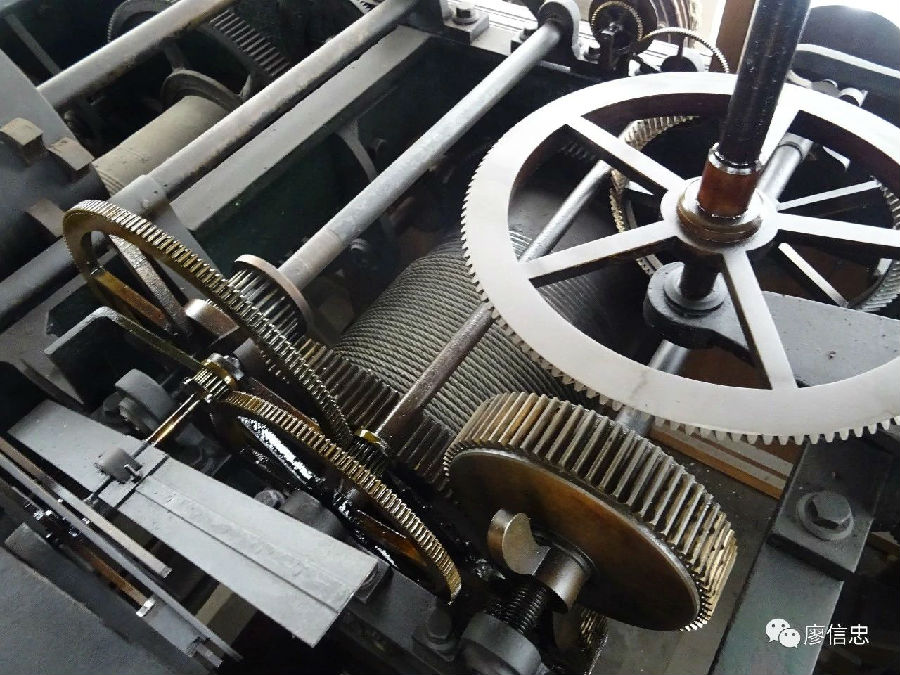

钟楼的楼梯设计成螺旋状直升而上,再往上一层是机芯室,这张图里有两根钟坠发条,包含上张图垂的比较低的共有三根发条,三根分别是用来连接控制走时、敲正点及敲《威斯敏斯特》钟声,这两条还工作状态,所以高高挂着,另一条敲《威斯敏斯特》用发条处于停用松驰状态,所以垂在下面,哪天又要开始敲奏《威斯敏斯特》才会再上紧发条升起。

有时钟,才会有时刻表,对机动性极强的现代商业社会来说,”守时”是一种很重要的品德,时间被当作一种标准化的度量,用以统一和安排人们的生活节奏......

—— 叶文心女士《上海繁华》

现在的海关大楼是1925年在原江海关大楼旧址翻建,1927年落成;原来旧大楼就有一口钟,当年以天数计算船舶吨税办法,超过夜里12点钟就另加1天,船舶在港口停泊超过晚上12点,就要多收一天的吨税,但是来自世界各国的船舶自带的钟都略有误差,故来到上海全都以本地海关的钟声为准。

上海时钟特别多,学校、银行、工厂、百货公司、车站顶楼都能看见时钟,这在同时代中国其他城市并不多见,这让上海异质于中国大多数区域,因为普通百姓不需要以具体的时间来安排生活。

但翻建时在高塔上挂上这口六吨的大钟,考虑得也许就更多了,有几种说法。

其一,在上世纪20年代手表还算是奢侈品,所以钟声有报时功能,而且必须传得远。过去上海没有那么多大楼,钟声伴随着飞鸟振翅,传过整座城市的上空,可传至当年还算市西,五千米外的静安寺;往东,则可以一直达到吴淞口。

其二,上世纪20年代是魔都上海的黄金时代,远东最大城市,富得流油的海关砸下巨资造一口举世闻名的大钟,多半也有些炫耀的意思在,而且,建得高,在当年没啥雾霾的年代,从吴淞口远远就能望见,也有导航的功能。

▼ 走在楼梯内部,宽度仅容一人,高一点的人都要低着头,免得撞到上一层螺旋

▼ 视频:走下楼时,真的头会晕......

螺旋梯走上来后是机芯室,也就是大钟的内部。

▼ 大慨在下图箭头的位置

从这开始才是钟楼主体,机芯室中朝钟楼的四面伸出四根齿轮,传动控制着四面大时钟的分针与时针,往上则有滑轮绞盘及钢线连接再上一层的大钟。

机芯室是一间楠木玻璃房,四周有窗及门可打开。

▼ 机芯室

左边大圆盘代表分钟,右边小圆盘用来读秒,但是它每两秒才进一格”咖哒”跳一次,当年设计时就考虑到使用寿命,两秒才跳一次比每秒跳一次磨损率减少1/2。

▼ 机芯

机芯室成千上百的齿轮互相咬合,连动,环环相扣,凝望着这机械容易出神,听着他不断“咖哒”,接着继续“咖哒”、“咖哒”、“咖哒”,是一种挺魔幻的体验......

▼ “咖哒、咖哒”......

在外滩钟楼的心脏,听这90年不间断地“咖哒”,就在这规律的“咖哒”声中,上海各行各业就利用它的同步性来为整个商业社会设定步调,上海的历史与气质仿佛都被凝缩在这声“咖哒”中。

钟塔四面,每一面的图案是用100多块乳白色的钢化玻璃组成,每面直径是5.4米,四面在外的分针及秒针都是紫铜铸成,分针是3.17米,49公斤;秒针2.3米,37.5公斤。

▼ 钟面材质及图案

▼ 钟塔每面有18盏灯共72盏向外照射,所以晚上轮廓也相当鲜明

1966年文革的时候,造反派小将们欲闯进钟楼上砸毁大钟,其中一个借口就是这面玻璃,造型太像以前的青天白日。

欣幸有一些头脑清醒的海关干部勇敢地站出来制止。

我仔细地阅读了墙上的说明文字,官方介绍中也只潦潦数语带过这关键当下,却特别印起我兴趣,我们现在已经很难体会,在那个疯狂的暴力时代,”站出来”简短三个字,有多大的重量。

所幸后来,终于有折衷的方式:钟面的中心部分从4只圆圈玻璃图案变成了“金黄色的向日葵,再将从1928年开始敲的报刻《威斯敏斯特》钟声改为电子播放的《东方红》,堵住了红卫兵的口,才保住了楼上那几口钟。

从机芯室再次走进螺旋楼梯往上,就会看到钟啦!

▼ 大慨在下图箭头的位置

钟塔逐级收拢,面积一层比一层小,走上钟座这层马上就冷风飕飕,四面悬空,栏杆都很低,地有点滑,感觉一不小心跌倒就会直接摔到外面去。

▼ 钟座层

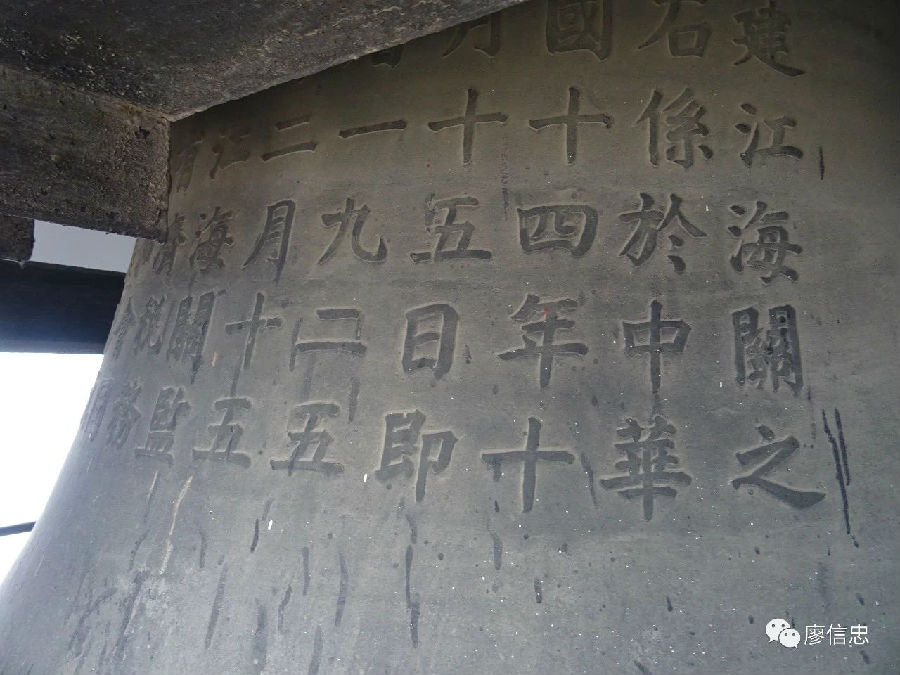

这层有一口大钟及四口比较小的钟,大钟用来报时,小钟用来敲乐曲。这口大钟号称世界第三大钟(第一大为伦敦大笨钟,第二为俄罗斯红场克里姆林宫钟,第三为上海海关大钟),这口钟由英国Joyce & co.ltd公司设计制造,钟壁厚度超过一个成人的手掌,当年海关大钟总造价为5000多两白银,1927年制成,同年8月从伦敦运到上海,1928年1月1日零时敲第一响。

▼ 一口报时的大钟及四口敲乐曲的小钟

真难以想象90年前那个新年夜,钟声传遍淹没了整个上海的寒冷夜空,千家万户是否都侧耳倾听。

其实现在《东方红》并不由大钟敲出,而是录了由编钟敲出来的乐声,再用电子打点奏乐,由喇叭四面八方播放出去的。因为这几口钟本来就是为了用来敲《威斯敏斯特》而设计,如果不敲《威斯敏斯特》基本就跟摆设没两样,以致于现在,只有最大一口钟在《东方红》后会用135公斤的铜锤敲整点钟,所以楼下那三根发条,报刻那一条现在没在用。

在大钟里,你会看到一行涂鸭”某某某到此一游”,谁那么大胆竟然敢在钟里留言,魏老师笑了一下说,那是90年代初,有一群上海三好学生代表参观钟楼,趁他不注意留的言,他怕小朋友受到处罚,也就没通知学校,那行留言也就一直留下了。

外滩的《东方红》,一刻时,只播放第一小节,半点时两小节,三刻三小节,整点时就是完整的《东方红》。在视屏里可看到,只有播放完之后铜鎚才会敲击,录制时间是下午两点,因此敲两下。下次如果你整点时路过外滩可以仔细听,《东方红》及报时钟敲出来的感觉是不同的。

▼ 视频:整点的外滩钟声《东方红》

外滩钟声是”音乐政治学”经常会提到的著名例子;《威斯敏斯特》乐曲就是经常听到的3 1 2 | 5 - - | 1 2 3 | 1 -,前面说到,这钟声从1928年一直敲到1966年,66年后改由喇叭播放《东方红》,直到上世纪80年代中,Joyce公司来函,以设备年久需维护的名义,而且中国已经改革开放了,希望大钟能敲回《威斯敏斯特》。

当然,这些都是借口,其实就是为不久后英国女王伊丽沙白二世访问上海做预备,希望到时女王到外滩参观时能听到《威斯敏斯特》钟声,于是上海市政府从善如流,开始修复钟楼,重新进口一批乳白钢化玻璃恢复钟面原状,重新恢复机械打点,终于在1986年10月女王访问上海时,又响起了《威斯敏斯特》。

于是钟楼的机械又开始运作,而《威斯敏斯特》从1986年10月又敲到1997年。

1997那年香港要回归,据说有些吃瓜群众,听大钟敲《威斯敏斯特》就好像在敲他们的玻璃心,爱国心爆棚,连名上书中央,务必清除这帝国主义余毒而后快,于是,就在香港回归前夜,6月30日零时起,《威斯敏斯特》又不给敲了,只敲整点报时钟。

没有音乐只敲整点报时这种情况到2003年5月1日,重新换了机器,《东方红》再次响起,用大喇叭播放出去,而那几口钟也就一直挂在那尘封到现在,只不过现在魏老师一直都有在定时保养,想不定什么时候又一次决定,又给敲回《威斯敏斯特》。

▼ 从大钟处有一小楼梯继续往上走至旗杆台基处

旗杆台基是一个约15平米的楼层小房间,大约是18层的高度,四周是窗,那种感觉挺奇妙,下面就是热闹的外滩,但是你站里面却无比安静,说话都有回音。中间的圆柱则是控制升降旗的传动装置,与上头的旗杆呈一直线。

▼ 旗杆台基

▼ 大慨在下图箭头的位置

再往上,有一条约75度,非常陡峭的楼梯,通往海关大楼的最高处,也就是旗杆台,走上去还算容易,只不过下来时只能背着走,一不小心就可能踩空。

▼ 通往最高处旗杆台的楼梯

最上层旗台只有一个约四平米的平台空间,站三个人就满了。

▼ 1949年以前旗杆点是上海的测量原点

1949年以前每天会手动升旗,后来改为机械升旗,但外滩每一栋楼升旗时间都不固定,也很难协调,所以你会发现,现在外滩每栋楼最高点的国旗其实是一直升着,除非褪色破损才会降下来替换。

这旗杆的点是1949年以前上海的测量原点,49年后则改为人民公园边上的国际大厦,旗杆往下延伸与一楼大厅的藻井及立柱是一直线,藻井是以马赛克拼贴出船影图案,相当精美,这上下一直线为海关大楼的中轴线。

▼ 马赛克拼贴出船影图案的藻井

顶端朝东南方向望 ,魏老师说以前站在这都还能清楚见到南浦大桥,二十年来,大桥一块一块地被挡住了,我注意他用的是”一块一块”来形容,挺有画面感。

▼ 往东南方向望去

朝东北方向望,中山东路外滩,和平饭店、中银大厦、半岛酒店、外白渡桥、上海大厦等新老楼 。

▼ 往东北方向望去

下来到外滩后,再仰望钟楼,彷若隔世,很多人说到外滩可以看到上海百年沧桑,时光流转,如秒针不停滴答滴答,不知不觉就流过了九十年,其实我们只不过都站在历史的原点看不清未来,那有沧桑?一切还不都是政治,如换来换去的钟声。

廖信忠先生的原创作品,未经作者本人同意不得转载!