中国历史建筑保护网

Website on architectural conservation

在历史环境整体性所涉及的对立统一关系,如虚与实、动与静,在之中寻找平衡。以虚实二面为例:虚的一面代表历史环境中的非物质文化要素、如历史城市的形象、精神、气质、象征、内涵、记忆等;而实的方面则代表历史环境的物质环境要素,如边界、轴线、要素、节点、地标等。

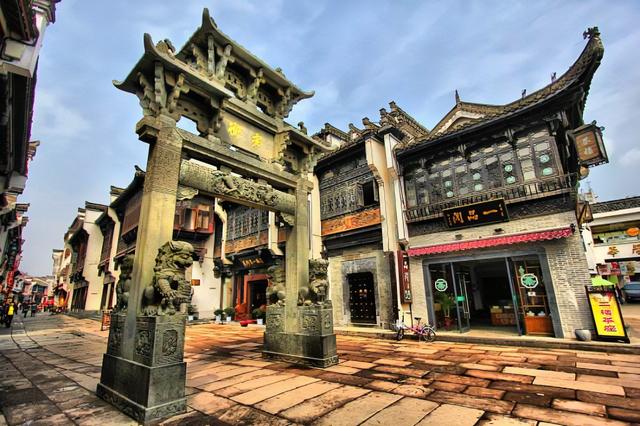

二者之间互为补充、相互支撑,以“虚实相生”的形式建构了历史环境的整体性特色。以动静二面为例,动的一面代表历史环境随着时间演变的要素,如嬗变的历史风貌、异化的街区肌理、消失的古城要素;静的一面代表历史环境在演变过程中的结构性部分和规定性内容,如保存完好的城墙、左文右武的城市格局等。因此,在历史环境整体性保护的同时需要考虑“二面”的关系,促使保护更新的统筹。

具体而言,需要从历史环境的保护等级与规格加以考量:对于世界遗产的历史环境,应当坚决保护,严格遵守保护条例和准则,与其原生环境相比已经发生较大改变的要坚决努力恢复;对于文物建筑的历史环境,要坚决贯彻文物保护法,强调保护的方式与要求。对于文物保护单位之外、保护名录之内的历史环境,如历史文化名村、历史文化街区,要注意保护与更新的并重,对保护价值有限且与现代城市功能不相适应的内容进行更新改造和系统盘活,促进新旧共生和整体共荣。

对于一般的非保护型历史环境,更新可能会成为主要的方面,但同时也需要注意保护的要求,不可进行推土机式的“休克式”更新。历史环境作为被时间和空间两个维度共同界定的空间,依托着文化遗产、延续了城市文脉,成为一种具有时空厚度和价值的场所。而这种场所的存在,则更多地依赖于历史与当下融合后的城市意象、环境要素、视觉通廊和空间序列,兼容了过去与未来的文化色彩、城市精神、发展定位和形象符号等深层内涵。因此,保护与更新是对立统一的关系——保护的对历史价值的保留与解读、更新是对与时代不相适合的内容调试。

目前我国的历史环境体系建立在“文保单位、历史街区、历史名城”三级保护制度之上,重点探究历史环境中“保护”与“发展”之间的演化逻辑与协调平衡。在城市发挥赞与保护的新时期,历史环境的整体构成需要强调“多时空”的历史层积价值——多时空是指历史环境的价值在不同的时间维度和空间维度有序延展,随着时间的推移和认知的拓宽,保护对象更加全面,保护也目标更加多元——通过将建成遗产和历史景观作为空间规划的主要目标,而后通过扩大保护范围、延伸保护对象,以期推动城市遗产的整体性保护和文化复兴,进而实现历史环境在整体层面的可持续发展。

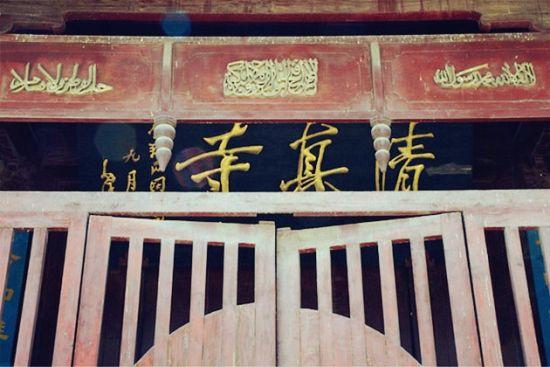

历史建筑作为历史环境的重要组成部分,是经城市和区县级的人民政府确定并公布的、具有一定保护价值、能够反映历史风貌和地方特色的建筑物。历史建筑不同于文物建筑,也未登记为不可移动文物的建筑物1,在使用上具有较大的灵活性,所以具有更新利用层面的潜力与价值。但同时,因为我国对历史建筑资料录入和保护利用制度的不完善,其保护与更新的过程中有极多不确定因素——如何在开发、改造的过程中体现历史建筑的文化内涵和历史层积是关键之举。

首先,需要明确的是历史建筑的结构和材料有固定的生命周期和自然老化的过程,适度更新、保护修缮和适应性再利用可在一定程度上保证历史建筑的“活态”传承,因此,从另一种角度看,合理的更新改造也是一种积极保护。现代建筑、结构或要素融入历史环境中进行更新是新旧融合的重要路径,在其中主要通过控制新建筑、新结构、新要素的规模、体量、特征等,实现新旧共生,并通过控制建筑高度、强调立面构成、突出空间比例、凸显材料细节等方法,实现更新的建筑与周边建筑的有机融合。

宝葫网仅提供信息发布平台。

文中内容、图片均来源于网络,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱地址:bhw@aibaohu.com

0条评论

评论