中国历史建筑保护网

Website on architectural conservation

崇明岛的现址,原是长江口外的浅海。长江流域带来丰富的泥沙,在长江口,由于江面骤然开阔,流速降低,海潮顶托,咸淡水交汇等因素发生沉积,形成河口小滩,继而发育成沙岛。

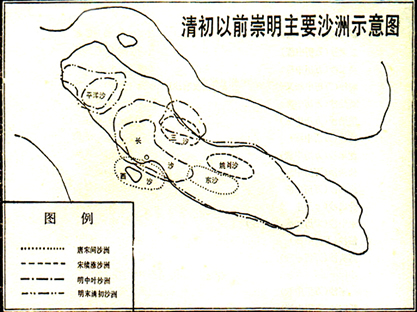

崇明岛从露出水面到如今形成中国第三大岛,经历了1300多年的沙洲涨坍变化。618-626年(唐武德年间),在东布洲(今吕四一带)南面水中涨出两个沙洲。两洲隔水70余里,时名东沙、西沙,这就是岛的前身。1025(宋天圣三年),于东沙西北续涨姚流沙,并与东沙接壤。之后,在姚流沙西北隔水50里处又涨出三沙。1271-1368年(元朝),先后涨出营前沙、马驮沙等10余沙。元末明初,东沙坍没,西沙坍存无几,三沙北涨,姚刘沙南坍北涨,渐与三沙接壤。1399 -1644年(明建文初年至明末)先后涨出马鞍沙、陈恩沙等30余沙。1522—1722年(明嘉靖初年至清康熙末年),诸沙涨坍频繁。1644年(明末清初),崇明岛在涨中连成东起高头沙、西至平洋沙,长200里、宽40里的大岛。1644-1722年(清顺治、康熙年间),又涨出日隆沙、永安沙等30余沙。清末,全岛已有大小不等的沙洲60余处。崇明历史上的南坍,1960起基本停止,而北涨却存加速,时至如今,岛的北部和东西端仍在不断淤涨,其中东部淤涨速度大约为每年145米。

0条评论

评论