中国历史建筑保护网

Website on architectural conservation

奉城古城在雍正四年(1736)至民国四年(1915)期间曾经作为奉贤县治所在地,在县治西 迁后,奉城在很长时期仍作为奉贤县的司法刑狱中心而存在,直到民国后期。因此,全盛时期的 奉城遗留了基本完备的一套中国明清时期典型的行政、文教、宗教、宗族、公益机构和设施,柱县治迁移后,因社会制度变革,奉贤新县治中心未再设置相应的机构,建设类似的设施。挖掘和整理这一部分历史遗存对奉城及奉贤的发展有积极意义。

根据《奉城志》及《奉贤县志》的相关记载能较准确地确定其原址的历史遗存有:县衙、文庙 武庙、镇海侯庙、肇文书院、吉予祠、典史署、都司署、城守署、奉城监、接婴堂、三官堂、仙 人潭、仓河、万佛阁等。其中万佛阁旧址在原奉城北门瓮城内,规模较小,现该尼姑庵在新开挖的北护城河(浦南运河)南边的相对位置重建,规模己较大,该庵的建设与改造在本规划实施后 应纳入本规划统一管理。

因多次改建或因毁坏年代过早,已无考证的有:真武庙、魁星阁、文昌阁、尊经阁、元通庵 场、同善堂等。对这些历史遗存的保护和恢复,因其数量庞大,大部分毁坏年代已久,也未发现 详细的影像资料存留,且没有必要对这些遗存作伞面原样恢复,造成"假古董"泛滥,适得其反。

本规划建议对这些遗存的原址采取视其在古代社会生活中的重要程度、原址地块的现状与规划性 质等,结合下一层次规划的可能性分析,开辟开放空问、设置纪念物保护、单独立碑保护,以雕 塑、刻画等形式集中组合保护等手段一一予以标识,使这些历史遗存的史新保护成为追溯奉城历 史的重要手段和丰富载体。在今后的研究和经济条件允许的情况下,不排除在获取确切历史资料 后,对某些确实有恢复必要的古遗迹进行恢复,但应在规划及文物管理部门的指导和许可下进行。

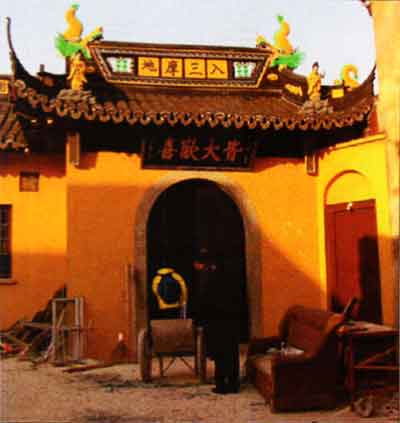

城隍庙大殿

滨河独栋式住宅

奉城古城墙(遗址)位于奉城镇北街,始建于明代洪武十九年(1386年),由信国公汤和亲自督造,初称"青村堡"。清雍正四年至九年(1726~1731年),扩建为奉贤县城,周围长6里,高二丈五尺,设有朝阳、镇海、阜成、拱辰四门,拱辰门月城内有明万历年间始建的万佛阁。

据史志记载,奉城周同原环以城墙,城周长六里,高一丈五尺,雉碟一千七百六十六个。城 门四座:东门叫朝阳门,西门叫阜城门,南门叫镇海门,北门叫拱宸门。四城门上有丽谯,外有 月城,还有窝铺一百三十座,供守城:l一:兵居宿。进城皆陆路,故无水。建城后,先后于永乐十五年(1417)、正德_年(1507)、嘉靖七年(1528)、万历二十六年(1598)、康熙十三年(1674)、二 十一年、乾隆元年(1736)、十一年多次整修。咸丰十一年(1861),太平军攻克青村镇,四门谯楼、 雉碟毁于战事。同治六年(1867)修复。县治西迁后,全县重心随之转移。民国十九年(1930)八月, 经国民党县政府批准,拆除西门月城,实际东、南两门月城同时被拆。城砖用作修建奉城监狱。

民国三十二年,同军拟筑奉青公路,穿越城垣,又将西北、东北城角城墙各拆除二丈余。民国三 十六年,国民党青年军又在东面和南面多处拆掉城墙,城砖供修筑碉堡之用。解放后,由于古城 已失去军事效用,故未加保护,致被居民拆去部分城砖建房舍。一九五八年底,公社建造东楼, 也拆部分城砖供用。一九六0年七月,全面拆除城墙,城基青石烧制石灰,与城砖一并用于建造 公社大礼堂。目前,除北门月城城基外,其余城墙均巳无存,城基堆土除南面外,其它三面基本平掉。

古城墙现只留下总长不到50米的几段旧城基,其余部分被厂矿、宅基地所吞并,但其边沿滨水界面依然清晰可辨。

南街合院住宅

曙光中学(中共奉贤县委地下机关)旧址

万佛阁

万佛阁

万佛阁前殿

万佛阁山门

杨家宅

西街南侧老宅

0条评论

评论