中国历史建筑保护网

Website on architectural conservation

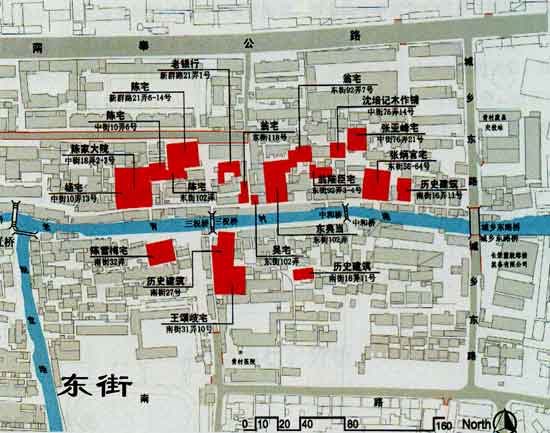

特色历史建筑物分布状况图

解放前居住状况

解放前,佃农一般住矮小潮湿的草房,或坟山屋旱车棚,好的草房有木柱,木梁、砖壁,差的是竹柱、竹梁,芦苇或柴草编成竹芦壁。佃中农尚能居住瓦房。五开间、七开间等青砖房则多数为地主、富农所有,全部木柱,木梁,两边砌有高大砖墙(俗称马头墙)。有的大地主拥有四合院,数十间房子,大门口砌有石阶,门楼,还有石狮子。

东街现存典型建筑分布图

解放后住房建设

五十年代建房,有草房亦有瓦房。六十年代则以瓦房为主。住房式样开始变化,由原两头落檐的趋向硬山头房屋。七十年代,开始用水泥建房。1970年,始建社员新村,自筹公助,统筹安排,逐年实施。开始为平房,1972年起盖楼房。1979年,公社实行三三制(即公社、大队和社员个人各负担三分之一)建房。

新建住房结构

八十年代,最先建造的楼房,按规划每一居住点成一字形排列数幢,或前后两埭,或隔河各一埭,俗称营房式。走廊的式样大多用水泥砖块砌成柱子,搁上楼板或水泥预制板,还有不用柱子而用水泥预制件从墙头搁出的(即:挑过梁)。后来楼房规格式样有所改进,有单家独户一幢的,有两家或三家一幢的。楼房高度也从原来的五点七米上升到六点五米。门窗的式样也从单窗到双窗,从单门到双门,木制,钢材,水泥的均有,还有雕花的,式样各异。

0条评论

评论